この記事の目的は2つありまして、

①Prusaの3DプリンタをWifi運用することについて、2024年1月現在どうなのかの紹介

②3Dプリンタ「PrusaMINI+」とWifi基板を運用し、PRUSA LINK機能を最大限に活用できるよう「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度(以下、技適特例)」に届け出る方法の紹介

をして参ります。

ちなみに、技適の特例申請自体は、マイナンバーカードとUSBカードリーダー/ライターがあれば30分ほどで終わる作業となります。こういう申請モノは書類を書いて、郵便で送ってといろいろ大変なような記憶があるんですが、思ったよりも簡単でした。特例の届出期間の終了後についても説明しております。

※2023/3/13追記、廃止届の手続きについて

※2024/1/24追記、情報更新、また、本文において基板とモジュールについて単語の使い分けを見直しました

※ユニットのインストールとPrusaLINK機能の追加はこちらの記事を参照

1.2024年1月での状況

まえがき

この記事の執筆が2022年9月で、もう1年半も経ってしまいました…。そんな経つ!?この間に、2023年4月にMK4がリリースされ、2023年12月以降はXL予約者への随時発送が始まって、Prusa3Dプリンタのラインナップは着々と増えておりますね。

オクトプリントを載せたMK3はともかく、記事書いた当時はPrusaMINIしかネットワーク機能が使えない状態でした。

しかし!無線で通信させるための基盤はそもそもパッケージに同梱されてはおらず、とりあえず汎用性があるものをどこかから購入して、ユーザーが自ら制御ボードが入っているボックスをこじ開けて後付けし、でもPrusaリンクでは時間がかかるGコードのアップロードとプリントの開始と停止のみ、Prusaコネクトはベータバージョンで温度の監視しかできませんでした。

っていうか、そもそも僕がMINIを買った2020年ごろは、LANポートも基板を取り付けるスロットもあるのにファームが対応してなくて繋いでも何もできない、という状況でした。

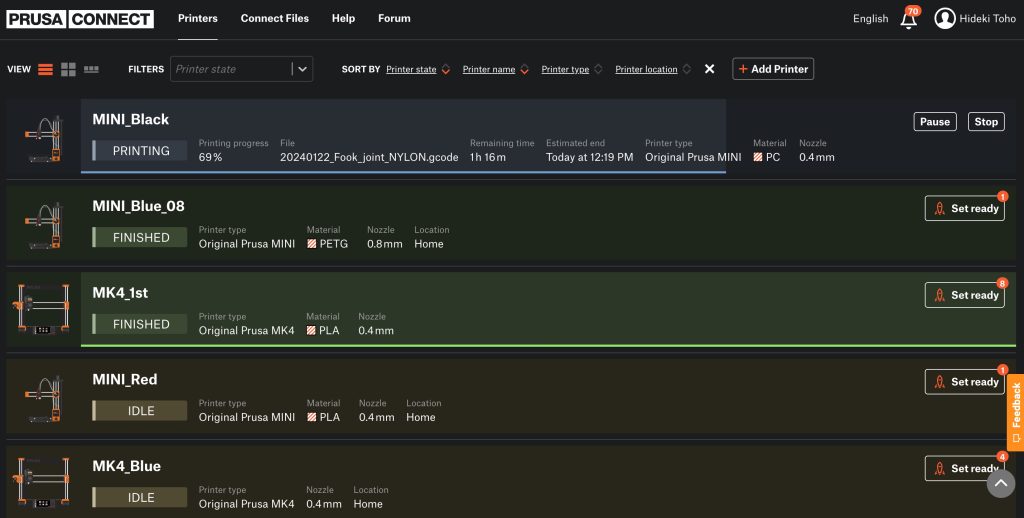

現在、Prusaリンク、Prusaコネクト、どっちもステイブルで、かなり便利です。僕がプリンタに指示を出すときは、Prusaコネクト中心のオペになっております。

僕のプリンタは現在5つ登録しています、まだ作業が終わってないですがMK3からMK4へのアップデートを行うのでもう1台追加の予定です。いつ届くのかわかりませんが(笑)、XLも追加予定です。

それぞれのアイコンからプリンタにアクセスし、個別にGコードのアップロードやプリントの指示を出すことが可能です。

これ、めちゃくちゃ便利よ!使ったほうが良いよ!

では、肝心な「どうやってネットに繋ぐのか」というポイントでの情報の更新をしてまいります。

電波を発するモジュールについて

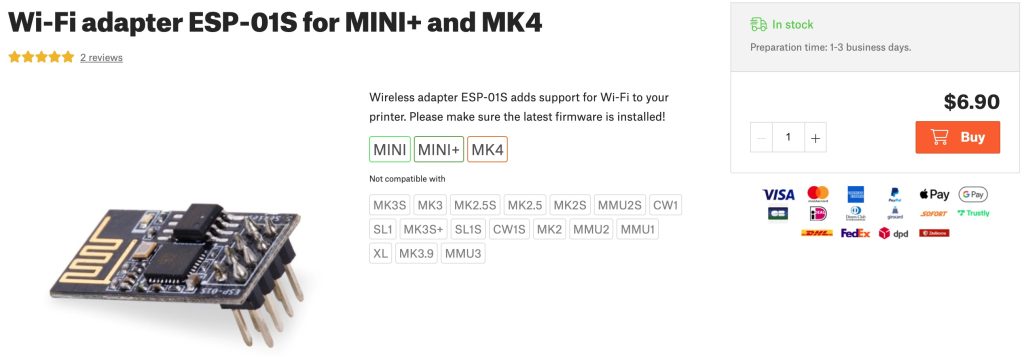

MK4に最初から同梱されているWiFi基板とPrusaのECサイトから購入できるWiFi基板は同じものでして、結論からするとこれは、「日本の技適認証も受けた電波モジュールを利用した、WiFi基板」という説明が良さそうです。

調べたい人は、総務省の技適のページから206-000509を検索してください。

・日本の技適認証がある上海メーカーのESP8266モジュールが電波を発するものであり、ESP-01Sという基板においてPrusaが採用している。

・接続や処理などの機能も持ち合わせるESP-01S基板そのものに日本の技適認証が降りているということではない。

という説明だと、しっくり来てもらえるかと思います。

現在、Prusaがオフィシャルに流通させているESP-01Sについては安心してください、僕が確認済みの情報です。

ちょっとAmazonで検索してもらえればわかるかとは思いますが、ESP-01S、ESP-01という基板がやまほど出てきます。たしかに、僕がMINIに取り付けるべく買ったWiFi基板は、出処不明の有象無象のうちのひとつで、どんなものが電波を出してるのかさっぱり確認しようがなかったのです、技適通っているのか通っていないのかなんてどうやっても調べようがなかったです。

そういう不確かさがあって、PrusaプリンタのWiFi運用についてユーザーを右往左往させてしまっているという状況は起きていたかと思います。

もし、PrusaのプリンタをWiFi運用していて総務省の担当さんに問われたら(そんなことないと思いますがw)、この番号の電波モジュールです、とお伝えいただくとよろしいかと思います。

Amazonで買えるテキトーなESP-01系の基板にどんなモジュールが載ってるかはわからないので、その場合は変わらず自己責任でよろしくです。

結局、LAN運用がおすすめ

とはいえ、個人的には、LANケーブルを繋いでしまったほうが良いと思います。

Prusaコネクトを使う前提ではありますが、ブラウザを通じた通信が安定的で速いです。

うちでは他にも、iPad、iPhone、ニンテンドースイッチ、Kindleなど、いろんなものの電波が飛んでいるのと、以前オクトプリント経由でラズパイでMK3をWiFi運用していたときに、ちょっとでもモノが電波を遮ると通信できないみたいなのが頻発してまして、あまり良い印象持ってない、というのもあります。

ストラタシスやデスクトップメタルなどの産業用3DプリンタもだいたいLANケーブルで繋げて運用されてますし、そういうものだと思えば良いかと思ってます。PrusaプリンタはPrusaコネクト経由で最新のファームウェアアップデートができるようにもなっていまして(ちなみにダウングレードも可能)、BBFファイルはそれなりにデータ容量も大きいのでLANケーブルのほうが確実です。

僕としては、これからPrusaプリンタを活用しようという方には、LANケーブル環境もセットで手配しようということを言っていきたいですね。

2.技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を申請しよう

準備する物

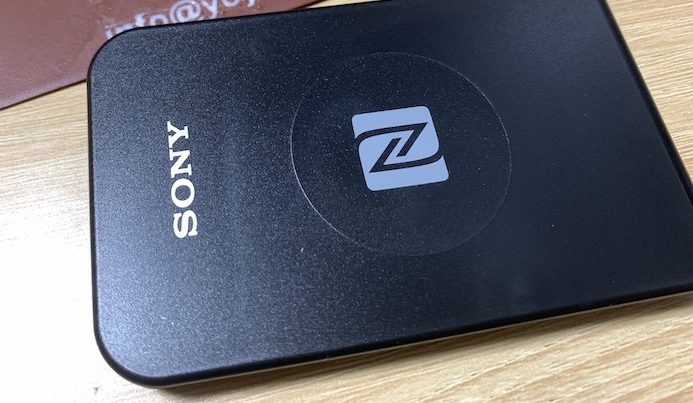

USBカードリーダー/ライター

名刺はサイズ感の比較として参考。

マイナンバーカード

GoogleChromeが動くパソコン

普段スライスやCADをやっているPCでOKなはずです。

USBカードリーダー/ライターの相性があるので、個人的にはWindows推奨です。

カードリーダー/ライターインストール〜本人認証まで

まず、USBカードリーダー/ライターをパソコンにインストールしておきましょう。

Amazonで汎用のものを注文したつもりだったんですが、

業務用専用という無味乾燥なパッケージで届きました(笑)。

手順は購入したものによると思いますがソニーのRC-S380の場合は下記の手順で問題なく使えるようになりました。

1.NFCポートソフトウェアのインストール

説明書を読んでも特に指示がなく、どれが良いのかわからなかったのですが、ソニーが提供しているオフィシャルのソフトウェアがありました。

https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/download/nfcportsoftware.html

これをダウンロードしてインストールしておきます。

2.カードリーダー/ライターの動作確認

USBケーブルでPCと繋ぎまして、インストールされた「NFCポート自己診断」というソフトを起動します。

このソフトで、機器のテストができます。

使うカードはSuicaでも何でも大丈夫と思います。チェックを完了させておきましょう。

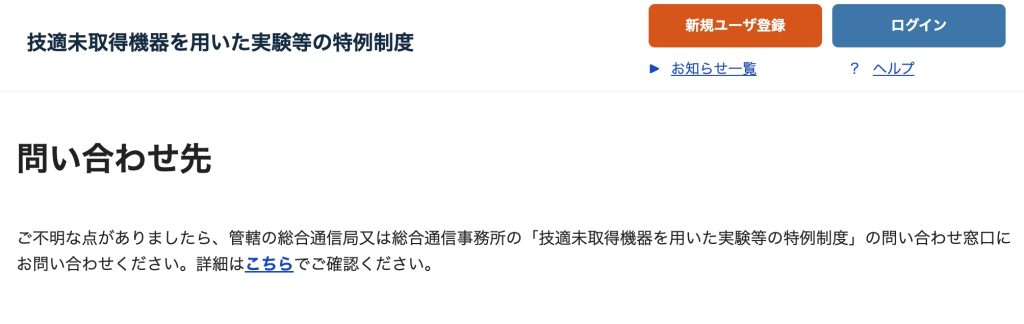

3.総務省管轄の「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のページにアクセス

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/

ここから先は総務省が出している手順どおりに進めます。

説明がわかりやすいので、進める上での迷いはないと思います。

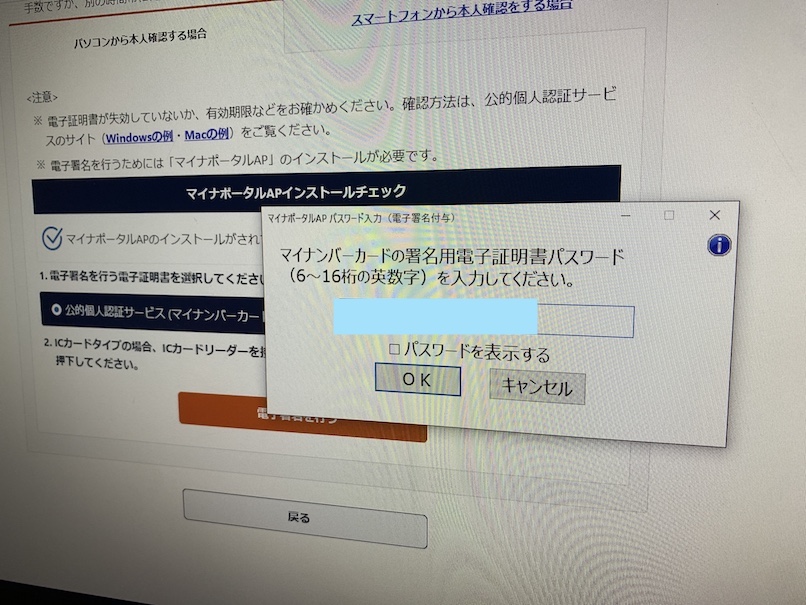

重要なのはGoogleChromeに「マイナポータルAP」というプラグインをインストールすることですね。

サファリやマイクロソフトエッジを使っている方は、これを機会に乗り換えても良いかもしれません…。

4.新規登録をする

上記のホームページで引き続きアカウントを新規作成します。

仮登録のメールが届くので、ログインし、住所等々を入力しましょう。

あらためてマイナンバーカードの登場、インストールしたカードリーダー/ライターから本人認証しましょう。

プラグインを有効にするため、ブラウザは再起動させておきましょう。

問題なく通信ができると、マイナンバーのパスワードを求められます。

もし入力した住所とマイナンバーの住所が違う場合、マイナンバー側の情報に修正してくれます。

僕の場合、不動産屋さんから頂いた住所は○丁目○番地○号の「号」まであったんですが、引っ越しの際に役所に届け出たら「○丁目○番地までしかない土地ですよ」と言われ、それでマイナンバーに登録しております。

一応、Amazonやメルカリなどの荷物が間違ったところに行くのを避けたいので、普段は「○号」まで書いてまして、その癖で入力したら、自動でマイナンバー側の情報に修正されました。

マイナンバーカード、けっこうすごいぞ!

届け出申請

ここからが本番になります。

と言っても、手順通りにやっていくだけです。

総務省の出している説明は何回か読み込むようにして、慎重にやっていきましょう。

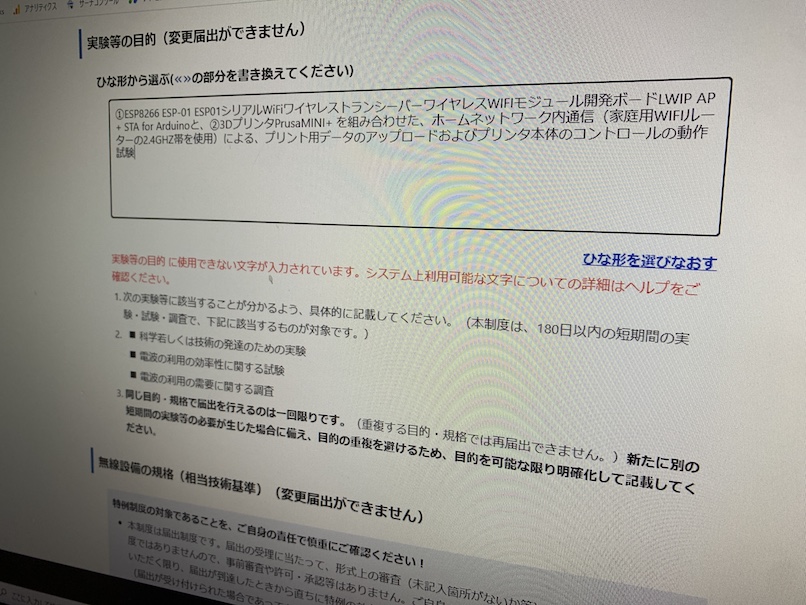

僕が入力した「実験等の目的」の項目を公開しておきます、あくまでご参考程度に。

難しい事項はないので、この手の書類を書き慣れている人はラクラクと思います。

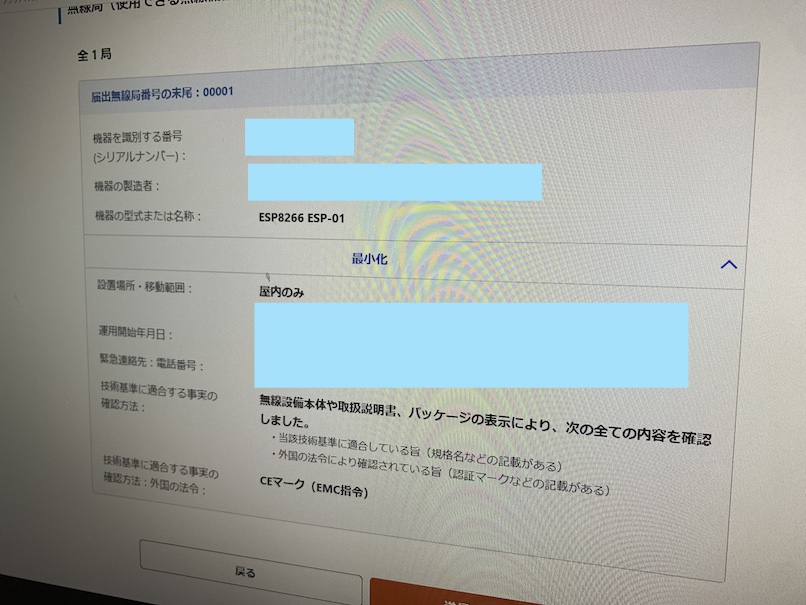

届け出が完了!これでOKです。

こんな感じで完了画面が出てきます。

僕、なにかとお役所にいろいろ書類を出すことがあるんで、今回もなにか承認書みたいなのがメールや郵便で送られてくるのかな、と思っていたんですが、特にそういうのはないようです。

180日経過後について、電話して聞いてみた

調べると、技適特例の措置は180日間の期間限定です。

180日後には、届け出たものを実験済として処理をしないといけません。

また、同じ要件での再申請を行うことができないと明記されているため、同じ目的で同じものを継続的に使うことができません。

なので「180日経過後」はどうしたら良いのかを、管轄の事務所に電話して伺いました。

Q:Amazonで購入した、技適のない市販の海外製Wi-Fi基板を3Dプリンタに入れてホームネットワークを通じて3Dプリンタをコントロールできるかを試す申請をした。これは180日後、どうしたら良いのか。

A:届け出の内容確認しました。180日後は電波通信事業法に則って、電波を発するものの使用は認められません。

Q:実は届け出たモジュールは、Wi-Fi機能をオフにすることでLANケーブルを使うことができるようになる。180日以降はLANケーブルでルーターと直接繋いで、ホームネットワークを通じて使用をしたいが、これはどうなるか?

A:LANケーブルを繋ぐということは、電波出さないってことですよね?

Q:はい。LANケーブルで通信することになるので、電波出しません。ちなみに、今すぐにもその変更は可能です。

A:電波を発しないのなら、電波通信事業法に抵触しません。問題ないです。

Q:わかりました。ありがとうございました!

ということで、このような段取りを経ることで日本でPrusaMINI+&ESP-01基板の使用が可能になり、心置きなくPrusaLINK機能が使えるようになります。

基板の紹介からこの記事を完成させるまでに時間がかかってしまい「東方が暴走を始めたぞ…!どうした…!?」と疑心暗鬼にさせたことについてあらためてお詫び申し上げます(切り抜きチャンネルさんから該当の切り抜きが公開されたあと、PrusaMINIユーザーの知人からそういう主旨の連絡も頂きました)。

もっとはやく記事をまとめれば良かったのはわかっております、途中で執筆が止まってました。そこは本当に僕の怠慢だったので、申し訳ないです。

まとめ

さて、一連のことをまとめていきましょう。

①PrusaMINI+のファームウェア4.4.0βにて、PrusaLINKアップデートが来たものの、日本には技適を通ったと思わしきESP-01基板が存在せず、使用した場合には違法となってしまう。

②Arduinoなどの電子工作でも活用できる総務省の技適特例を、3DプリンタでESP-01基板の試験運用を行う、とした内容で申請する。

③PrusaMINI+にESP-01基板を接続し、作業をスタート、アップデートする。

④180日間だけ合法的に、Wi-FiでPrusaLINKを使用可能(承認書等の発行はない)。

⑤180日経過後は、PrusaMINI+にLANケーブルを繋いで、ルーターに直接接続してPrusaLINKを使用する。Wi-Fiでは使用しない。

と、なります。

僕の場合、このPrusaLINK機能のアップデートに対する興奮のあまり順序が入り乱れてしまいましたが、まず技適特例を届け出て、その後にPrusaMINI+のアップデートを行うのが正しい順番になるかと思います。

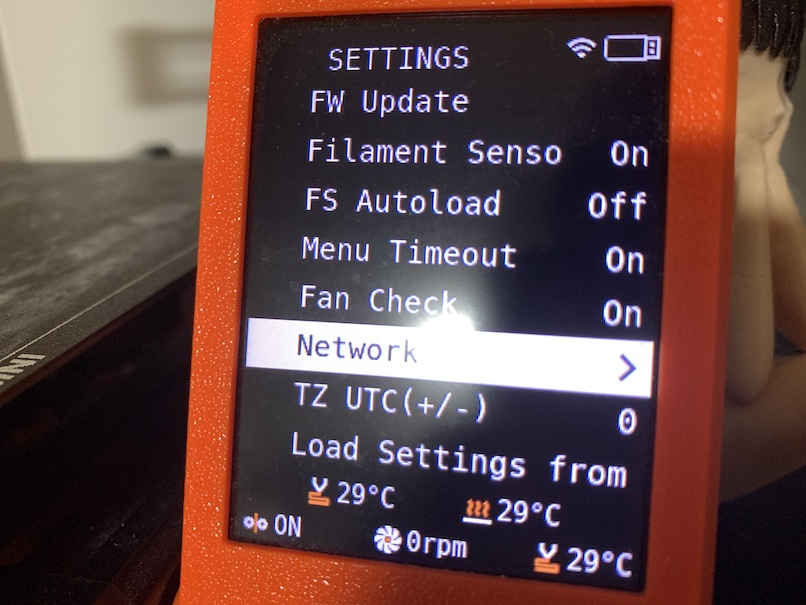

モジュールのWi-Fi機能はLCDメニューからオフにできます。

アップデートした方はおわかりかと思いますが、この項目が追加されてますので、

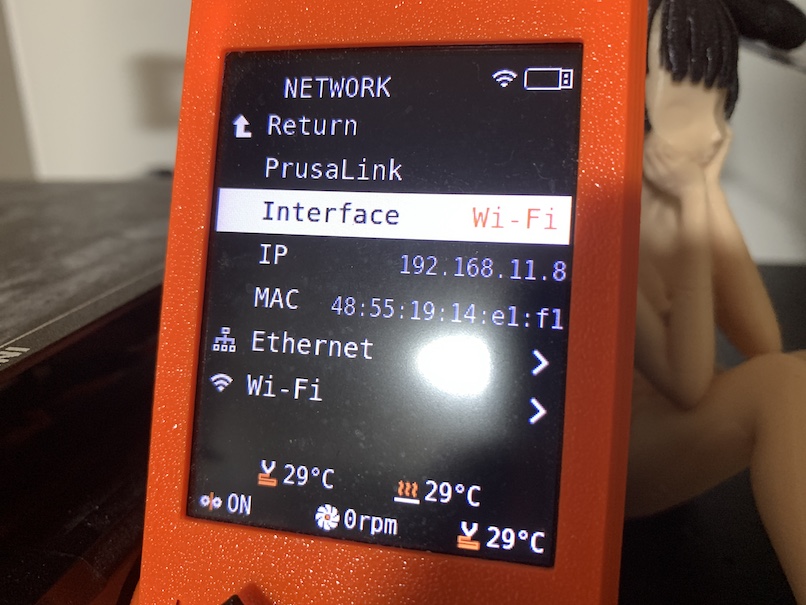

PrusaLINKを何で繋ぐか?これはWi-Fiの場合。

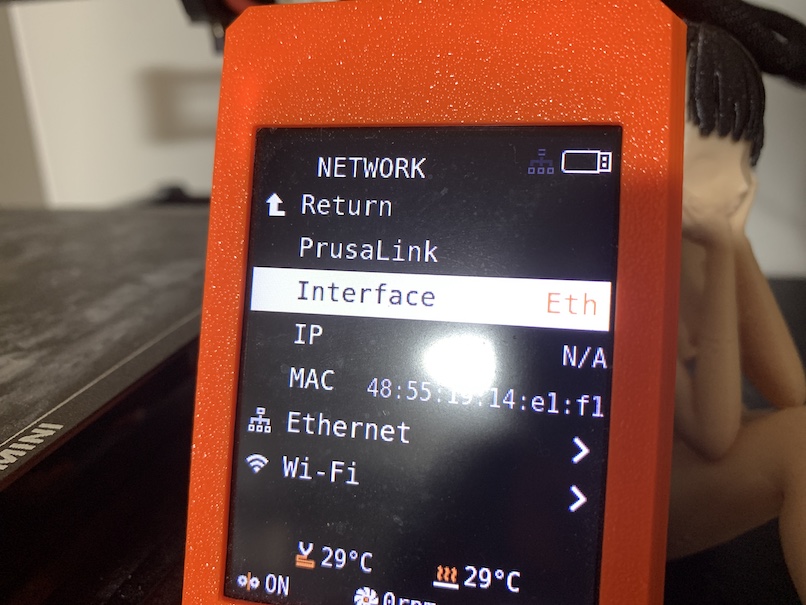

Ethにすると、イーサネット、つなりLANケーブル経由になります。

こうすることで,PrusaMINI+のボードが自動的にLANケーブルとルーターを認識します。

180日後の移行は簡単です!

追記として、届け出をした後でも確実な運用するにはLANケーブル経由のほうが良いのではないか?と思っています。

というのは、基板を仕込むのが電源スイッチと電源ケーブルの真下なので、ノイズが乗る/干渉するんじゃないか?などと電波の素人ながらに思うからです。

技適について思うところ

今回、いろいろと調べる中で、新技適といった新しい枠組みを知ることもでき、勉強になりました。例えば、新しい規格では古い型式のワイヤレスマイクが違法になるみたいですね。

僕は門外漢ですが、電波の活用を取り巻く環境はめまぐるしく変わっているということでしょう。

そもそも、この手の、電波飛ばす系の電子工作部品はESP-01以外にもけっこうありますよね…。

市民は都度正直にこの特例を届け出るという前提なのかな…総務省側も既存の枠組みではこうしたこまごました基板/機器の個別対応は間に合っていないから、ユーザーに届け出させる、ということなのかもしれません。

性善説に立ってる感じです。

いろんな海外メーカーが基板を作って販売してる、そのほとんどは認証にかかるコストが合わないから技適を通さない、でもそれほど大きな害が想定できない、法改正して対応するまでもない、技適特例を用意して使用者に届け出を課す、はみ出てしまっている運用は(数が多いので)黙認っていうのが現状と推測します。

いわゆる技適とその認証が法文化されたのは1999年のようです。

想定しているのは当時の携帯電話、PHS、無線機器などであって、乱立する新しい通信機器とメーカーに対し、国として技術的に枠組みを設け、安全を確認し、きちんと認証を与えたものを国民に使わせる、という仕組みに見えます。

立法の経緯から考えて、「BluetoothやWi-Fiといった無線通信技術が、僕らのような民間人/趣味で電子工作する人レベルまで浸透した結果、既存の電波事業(テレビやラジオ、行政の無線なども?)を著しく阻害し、厳しく取り締まる必要があると想定」したような印象は受けなかったです。技適ガーっていう人が捉えてる視点と、電波通信事業法の主旨とは、差異がありそうだなとも感じました。

技適の本質は、そのズレの間にはないように今の僕には思われます。

動作検証もできたので、廃止届を出そう!

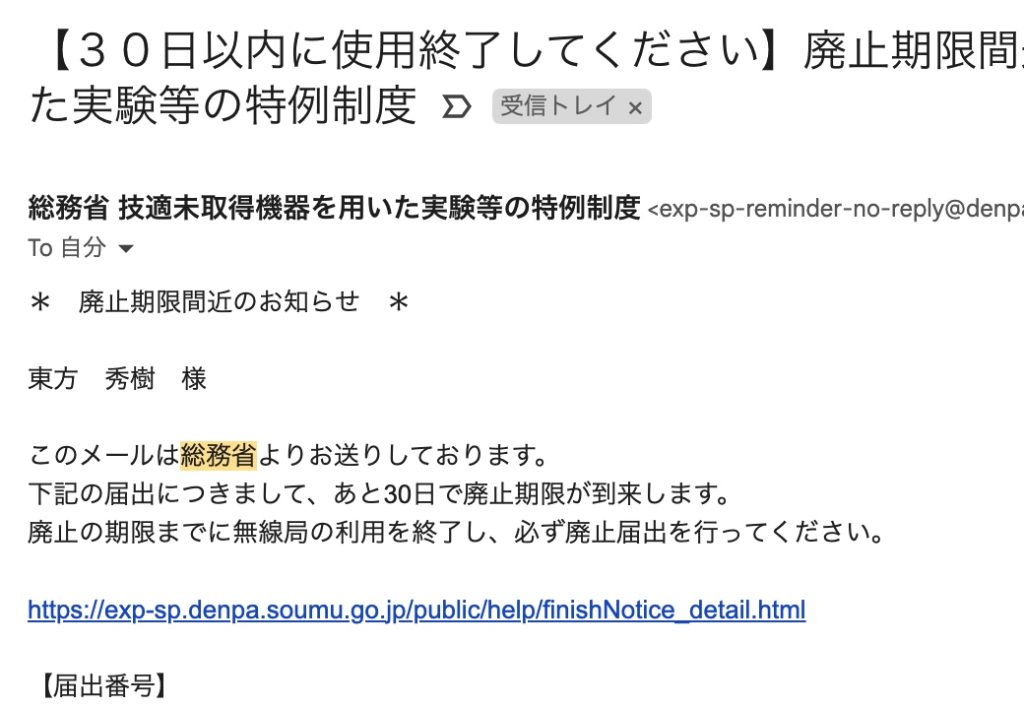

さて半年経過したので、総務省から連絡が来るようになります。

まず、メールで30日前をお知らせ。

そのあと、カウントダウン形式で定期的にメールが送られてきます。

メールに記載されているURLをクリックしてログインし、廃止申請ボタンを押すだけ。

これでOK。

もう3〜5クリックくらいで廃止申請できちゃう。

さすが総務省というか、このへんのWEBサイトの作りは非常に優秀です。

これで動作確認終了に伴う手続きが完了、wifi運用終了でございます。

お疲れさまでした。

終わりに

配信でもお話したとおり、このアップデートとその活用の本質は、

「このモジュールが技適かどうか/電波通信事業法の中で違法な改造であるか」ではなく、PrusaResearchの努力によって、かなり高度な機能が、無料で追加アップデートされたことです。

この機能追加については、Githubのリリース文に相当苦戦したようなことが書いてあります。(Brief history of development)

また、9月上旬に公開されたブログに、その苦闘の様子が生々しく書かれています。

僕個人としては、このような企業努力の恩恵をPrusaユーザーみんなが受けられるよう、すぐにでも方法を公開したかった、シェアしたかったという想いでおりました。

僕のTwitter投稿や配信の内容を見て、

「東方は違法行為を推奨している、けしからん人間だ」といった批評や、

「ただでさえ日本では3Dプリンタ銃などでイメージが悪くなっている、すべての3Dプリンタユーザーのため東方のような人間は放置してはいけない」という意見が聞こえてくるのですが、

僕の言葉選びや伝え方などの不行き届き、そして脇の甘さがあるところではあり、それは素直にお詫び申し上げます。

一方で、こうしたことをいろんなところに吹聴して回るという行為には疑問があるというのが、今の僕の気持ちです。SNS影響力の低い僕であっても、それこそがまさに「火を付けて回る」行為にほかならないように見えます。

2014年に自分の手で組み立てて以来、僕は、FDMの3Dプリンタって、自由で、混沌で、改造ありき、そしてトラブル頻発の(笑)、愛すべき造形マシンという認識でいます。

僕がクリエイティビティを刺激されてきた理由は、このFDMの3Dプリンタという機械の未完成さゆえに生じるエキサイトメントにあります。

しかし、2022年現在、つまりこの状況は逆に、3Dプリンタがより大衆化したとも言え、それは歓迎すべきことだなぁと思っています。

っていうか、そもそもまだβ版のファームウェアですので、そこも含めて導入は自己責任でお願いします。あらためて。

とはいえ、こうも新しいものが次々出てくると「技適がないものは違法だから使わないの一点突破で新しい機能を利用しない、受けられるはずの恩恵を拒否する」のも、それはそれで正しい姿勢とも思うんですよね。

ただし、その理屈として「日本では技適が通ったESP-01モジュールが流通していないから、このPrusaLINK機能のあるファームウェアのアップデートは違法行為であり、それを推奨する人間は社会的に罰せられるべきだ。」を是とする場合、

EUの場合はどうか?CEマーク認証を受けたESP-01モジュールは入手できるのか?中国の場合はどうか?SRRC認証を受けたESP-01モジュールは入手できるのか?「そもそもそんな、認証を受けたモジュールは存在するのか?それはどこのメーカーがやったのか?」というところまでさかのぼって、僕の「逸脱発言」に「反応」していただけるとおそらく、お互いが次のステージに進める。

それくらい僕らはグローバルなものを使用している、しかし僕らが所属する国家という形が敷くルールが追いついていないかもしれないという状況はなにも、3Dプリンタや電子工作だけではないですよね。

繰り返しになりますが、ESP-01機能を使ってPRUSA LINK機能を使うかどうかは各自で判断してください。

頭ごなしに僕を悪者扱いするなら僕の代わりに、本記事のような情報を発信してくださいますようお願いします。

あなたの前向きな行動は、PrusaLINKを使ってみたいと思っているたくさんのユーザーから大いに歓迎されるはずです。

相互理解と正しい手続きの上で、新しい機能を活用して参りましょう。

・・・

こういう議論、直近では、ダウンロードしたデータをさも自分のデータかのようにしてYouTubeで動画の再生回数を上げて金を稼ぐのはけしからん、みたいなのありましたよね。みんなPDの商用利用、CCのコマーシャルユースって知らないのかなっていうのが僕の第一印象でしたが…。

「法律や一般論、ときには持論で補強した、自分が正しいという前提があれば、匿名で場所を選ばず他者批判を展開して良いとされる風潮」と「良くも悪くも見境なく先に進む者が気に入らなければ、その足を引っ張って良いとされる風潮」のコンボが、純粋にものづくりを愛し追究する3Dプリンタユーザーに散見されるようになった昨今、この記事の執筆/編集をしながら、世の中と人心の変化を痛感します。

そういう呪いに、呪われてしまっていませんか?

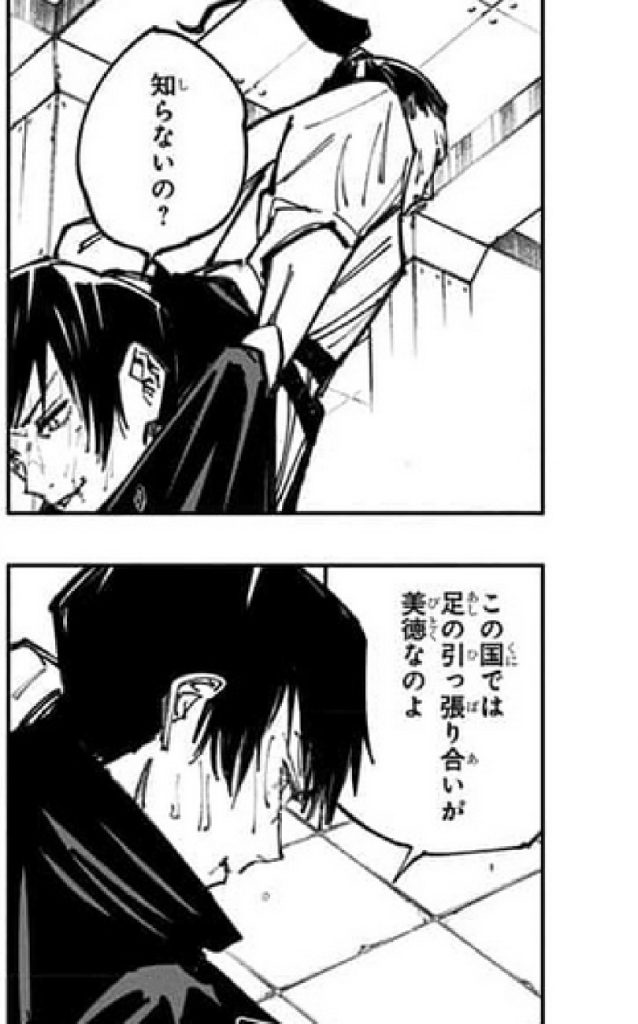

※呪術廻戦 17巻より引用